「特別栽培米の基準内に農薬を減らすのも大変なのに、よくその半分でできますね」よく聞かれること。【譲る米】の栽培で。

「特別栽培米の基準内に農薬を減らすのも大変なのに、よくその半分でできますね」

「譲る米」の栽培方法で、よく聞かれることなんです。

前回の記事↓

「譲る米」の栽培の要は、類を見ない「土づくり」。慣行栽培、特別栽培米との違い。

でも少し触れました。

土づくりについてだけ書くつもりが、農薬などの話にまで広がってしまったため、この記事で、農薬の話を中心に話を掘り下げていきます。

◇◇◇◇◇◇◇◇

【目次】

1.前回の記事の引用

2.「できちゃったんだから仕方ない」

3.特別栽培米の農薬の基準の「さらにその半分」で、きれいな玄米がとれる理由。

①適度な肥料分

②廃棄野菜由来の有機物

(1)「完全栄養食」と「一物全体」

(2)「同物同治」

(3)「自然界で育まれた自然のバランス」と「食べ合わせ」

(4)「廃棄野菜の栄養の凄さ」と「譲る米」

(5)「野菜の栄養で育ったお米」が「譲る米」

(6)「土壌菌」は、「野菜」と「米」を繋げる、恋のキューピット

③豊富な土壌菌

(1)納豆菌

(2)「バチルス属菌群」は発酵分解に優秀

(3)バチルス属の46種類の菌が集まった、「複合菌」

④土壌菌が働ける環境

(1)酸素

(2)水

(3)食

⑤畦畔の除草剤(農薬)による除草(虫を近づけさせない)

-除草剤のメリットと草刈りのデメリット-

⑥水田の中に適切に農薬を使い、雑草を生えさせない(虫を近づけさせない)

(1)稲の栄養を雑草に盗られる

(2)虫が増える

(3)病原菌が繁殖しやすい

(4)新たに雑草の種を落とされる

(5)玄米に雑草の種が混ざる確率が上がる

⑦適度な茎数(茂らせすぎない)

⑧私の想い

4.まとめ

◇◇◇◇◇◇◇◇

まずは、その記事からの引用を紹介します。

1.前回の記事の引用

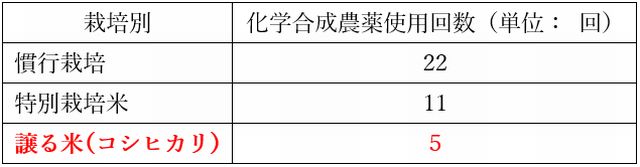

「譲る米」と、慣行栽培、特別栽培米との違いは、この様なものです。

こんな質問をよく頂きます。

「病害虫対策の農薬を使わずによくできますね。虫とか病気とか怖くないですか」

「特別栽培米の基準内に農薬を減らすのも大変なのに、よくその半分でできますね」

実は、身内からも、当初こう言われました。

「そんな栽培方法で、絶対に米とれんよ」

私の胸の内は、

「自然栽培でも育つのだから、絶対に大丈夫。できない理由がない」

という想いがありました。

結果から見ても、

「為せば成る。為さねば成らぬ、何事も。成らぬは、人の成さぬなりけり」

ということが、実証されました。

「病害虫対策の農薬を使わずによくできますね。虫とか病気とか怖くないですか」

この質問に関しては、結局、稲刈りが終わり乾燥調製するまでは、ドキドキします。怖いです。

ただ、結果を見てみると、綺麗な玄米がとれるんです。

それと実に面白い発見があります。

田植え後の自然栽培の苗には、イネミズゾウムシが付きやすいです。

イネミズゾウムシは、幼虫が根を食べ、成虫が葉を食べます。

根を傷つけられれば、栄養は吸い上げられず、葉を失えば光合成が出来ず、エネルギーを生成することができません。

ダブルパンチで生長に悪い影響を与えます。

やっとのことで穂がついてもカメムシなどによって、黒い斑点のあるお米、黒い粒のお米の割合が増えてしまいます。

対して「譲る米」は、

イネミズゾウムシは、いないことはないかと思いますが、発見できませんでした。

もちろん幼虫もです。

また、カメムシもいるにはいるのだと思いますが、その被害は極少です。

なので食べて頂く時も、気持ちよく食べて頂けます。

黒いお米や、黒い粒があると、少しテンションが下がってしまいます。

「譲る米」は、なぜそんなきれいな玄米になるかといいますと、

①適度な肥料分

②廃棄野菜由来の有機物

③豊富な土壌菌

④土壌菌が働ける環境

⑤畦畔の除草剤(農薬)による除草(虫を近づけさせない)

⑥水田の中に適切に農薬を使い、雑草を生えさせない(虫を近づけさせない)

⑦適度な茎数(茂らせすぎない)

⑧私の想い

この8点が主にあるかと思います。

これらがそろって、初めて綺麗な玄米になると思います。

何で、綺麗な玄米がとれたのかと考えると、土壌菌が頑張ってくれたことくらいしかなんです。

同時に、普通の有機肥料ではなくて、廃棄野菜を再利用した肥料も、相性が良かったのだと思います。

新たに入れた土壌菌と、もともといた土壌菌が共に協力して頑張ってくれたからこそ、一等米の綺麗な「譲る米」が育ちました。

「特別栽培米の基準内に農薬を減らすのも大変なのに、よくその半分でできますね」

の質問に関しては、

「できちゃったんだから仕方ない」

こう言うしかありません。

私は、この時代、農業には、農薬は必要なものだと思っています。

正しく適切に使えば、農薬の食べ物への残留はないと思っています。

それだけ、農薬の技術が進み、エビデンスもしっかりととられているからです。

だから濃度、タイミングをしっかりと守れば、問題ないんです。

だからといって、農薬をたくさん使う事は肯定できません。

出来る限り、農薬の使用は抑えたい、控えたいと思っています。

そのための可能な努力はしていくつもりです。

そのキーポイント、キーアイテムが、土の中の微生物群、つまり土壌菌群だと思っています。

そのための第一歩が「譲る米」であり、その農法「譲る米農法」です。

そのため、秋起こししてから春起こしまでの間に何度も、田んぼを見に行きます。

最近の「譲る米」の田んぼの様子。

水が溜まってますが、ゆっくり抜けていっています。

水が溜まったて大丈夫なの?と思うかもしれませんが、酸素も入るので問題ないんです。

微生物群(土壌菌群)にとって良くないのは、酸欠です。この時期でも、こまめに見に行きます。#米 #ギフト pic.twitter.com/y60buHyDDH

— 米農家 ばんば@自然と共に (@banba_rice) January 18, 2022

この栽培方法で大事もう一つのポイントは、「根っこ」です。

根を痛めずに、根の生長を考え、根の住みよい環境を、根が頑張れる環境を整えてあげることも、とても大切です。

根を、有機物の腐敗から出るメタンガスから守ってあげる。また、踏んで根を傷つけない切らない。

そのためには、秋に肥料を入れる必要があり、田植までの過程が、田植後の生育を左右します。

つまり、「土を育てる」。

その基本に視線を戻したのが「譲る米」なのです。

◇特別栽培米の基準の「さらに半分の農薬」で育て、

◇ネオニコチノイド系の農薬は使っていない、

◇廃棄野菜を再利用した肥料を栄養として、その旨みを吸い上げ、

◇稲本来の底力で育ったお米。

だからこそ、

●農薬の使用の少ないお米を探している方。

●食品ロスなどの環境問題に関心のある方。

いかに

にも、ぜひ食べて頂きたい逸品です。

これが今まで、捨てられ焼却処分されるだけだった野菜の、その栄養、旨味を吸上げて育ったお米の味です。

いかにもったいないことをしていたのかと、思わずにはおれません。

廃棄野菜を無駄にしない、これが私の「循環型」農業の考えです。

2.「できちゃったんだから仕方ない」

「特別栽培米の基準内に農薬を減らすのも大変なのに、よくその半分でできますね」

の質問に関しては、

「できちゃったんだから仕方ない」

こう言うしかありません。

本当に、一等米の綺麗な「譲る米」が育ちました。

稲刈りの時期、籾摺りを含めた乾燥調製の作業の時、いろいろな玄米を見るのですが、「譲る米」の玄米は、格段に綺麗です。

中米(2番米)、色彩選別機落ち、くず米も量も圧倒的に少ないです。

感動するほどきれいです。

特別栽培米の基準の農薬の、「さらにその半分」で、きれいな玄米がとれるので、驚かれますが、

「できちゃったもん!」

と、答えるしかありません。

3.特別栽培米の農薬の基準の「さらにその半分」で、きれいな玄米がとれる8つの理由。

「譲る米」は、なぜそんなきれいな玄米になるかといいますと、

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

①適度な肥料分

②廃棄野菜由来の有機物

③豊富な土壌菌

④土壌菌が働ける環境

⑤畦畔の除草剤(農薬)による除草(虫を近づけさせない)

⑥水田の中に適切に農薬を使い、雑草を生えさせない(虫を近づけさせない)

⑦適度な茎数(茂らせすぎない)

⑧私の想い

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

この8点が主にあるかと思います。

順番に紹介します。

①適度な肥料分

肥料を入れ過ぎない。入れるタイミングも秋起こしの時で、田植まで6ヶ月ほど寝かす。

土の中の無酸素状態や、水田中の有機物の腐敗によるメタンガスなどの、根を痛める要因を減らすためです。

根が傷つかず、大いに廃棄野菜の旨味を吸い上げ、稲がぺーズを乱さずに自分の生長速度で成長できる。

②廃棄野菜由来の有機物

もともとが食べれたはずの野菜を使っている点がまず安心できます。

色々な健康に繋がる食事法が紹介されていいます。

1日1食にしても、1日3食にしても共通しているのは、バランスよく栄養を摂取するという事です。

ときどき、「俺は1日1食しか食べない!」と手柄がましく、3食しっかりと食べている人を馬鹿にしたような言動をとる人がいますが、そう人に限って、お菓子ばかり食べていたりします。

お菓子ばかり食べるなら、少しの量でいいから、バランスのいい食事を食べようよ、と言いたくなります。

「1日1食」の言葉だけで勝手に解釈して、本をしっかり読まないから、そんなおかしなことになるのだと思います。

「1日1食」などの本を読んでもよく聞くのは、「完全栄養食」という言葉でした。

(1)「完全栄養食」と「一物全体」

「完全栄養食」の言葉にも、いろいろな定義があるとは思いますが、私の印象に残っているのは、果物や野菜にしても皮ごと食べるというものでした。

小さな魚なら骨まで食べる、とうような、「一物全体」という考えたでのとらえ方です。

魚ならわかりやすいですが、同じ生き物なら、その生命の中に、生きてく上で必要な栄養がバランスよく含まれていて、それを食べれば生きてく上で必要な栄養がだいたいバランスよく取れるという事です。

間違ってたらすみません。

当然、生き物によって必要な栄養素のバランスは異なりますし、同じ人間でも、成長期の子供と大人では必要な栄養素や量も変わってきます。

病気などの症状によっても変えなければなりません。

そこを、現代の栄養学も踏まえ、食べ物に含まれる栄養のバランスと、その人に必要な栄養のバランスを照らし合わせて、調整していくのが、今の時代の「完全栄養食」「1日1食」だと私はとらえています。

(2)「同物同治」

薬膳の考え方に、「同物同治(どうぶつどうじ)」という言葉があると聞いたことがあります。

「同物同治」とは、目が悪いのなら、魚の目を丸ごと食べるとか、肝臓の調子がよくない時には、鶏や牛、豚などの肝臓を食べたらいいという考え方です。

調子の悪い部分と同じ部分を他の生命を食べて補う、という考え方です。

私が面白いと思ったのは、同じ部所だけではなく、同じ形のものも食べるとよいとされている点です。

頭がわるいなぁ、と思ったら、豆を食べたり、腎臓が悪い時にも豆を食べると、良いような感じです。

脳も腎臓も、豆の形に似ているからです。

最初笑い話かなと思っていたのですが、「マジか!」と驚くこともありました。

豆を食べたらページ数(頁)が増えると書いて「頭」という感じができたと聞いたこともあります。

脳機能低下には、大豆に含まれる「フォスファチジルセリン(PS)」という成分がよいのではないかと、今サプリメントなどでも注目を浴びています。

なな、なんと!

薬膳の歴史の凄さに感動させられることもありました。

かなり脱線しましたが、話を元に戻しますと、こういう事が言いたかったのです。

(3)「自然界で育まれた自然のバランス」と「食べ合わせ」

化学的に計算された有機肥料もいいのかもしれませんが、私は少し物足りない気持ちになります。

栄養の吸収には、自然界で育まれた自然のバランスが大切だと思っていたからです。

人間の食事でも、「食べ合わせ」というものがあります。

あれとこれと同時に食べると、栄養の吸収が阻害されるから、一緒に食べるのはやめた方がいいとか、

逆に、

それとこれを一緒に食べると、栄養の吸収がよくなるから、食べるなら同時に食べた方がいいとか、などです。

私は、稲にも同じように考えていて、畑などで収穫された野菜や果物を丸ごと使っているからこそ、「完全栄養食」「一物全体」のように、自然界のバランスで吸収できるから、栄養の吸収効率も上がり、稲の生育にもよいのではないかと考えています。

当然、盲目的にそう思っているのでなく、植物によって必要な栄養が違うということも知っています。

先ほどふれた話で、人間と同じですよね。

特に他の農作物と違い、稲の生長に欠かせないのが「ケイ酸」です。

英語の教科書によく出てくる「Kay」さんではありません。

「ケイ酸」です。

稲の生育では、茎の丈夫さ、株の茎数を増やす、病気への耐性、高温障害への耐性など、大切な部分に関わってくる栄養成分です。

これはなかなか、一般的な野菜や果物から摂ることはできません。

そのうち、もみ殻もまいて秋起こしをしたいなとは思っています。

「もみ殻」に多くのケイ酸が含まれているからです。

ただし、もみ殻は硬いので、分解するのに時間がかかりますので、利用する際には、注意が必要です。

田植の時に浮いちゃって、大変なことになります。

また、ヒエなどの雑草の種も含まれていますから、除草対策も必要となります。

私の場合、土壌菌と一緒にすき込むので、問題ないとは思ってはいますが、やってみないことには、分からないことです。

雑草に関しても、「譲る米」農法なら、田植時の初期の除草剤で抑えられると思います。

でも、今までの時点では、「もみ殻」をまかなくても、稲は病気せずに倒れずに、元気に育ち、綺麗な玄米が採れたのです。

今まで焼却処分していた、廃棄野菜の栄養の凄さが知らされます。

(4)「廃棄野菜の栄養の凄さ」と「譲る米」

市場などで規格に合わない野菜や果物は、どうなるのか。

焼却処分です。

「譲る米」の結果をみると、廃棄野菜をただ廃棄処分していたことを思うと、今までもったいないことをしていたんだな、と。

「譲る米」の肥料の原料1

野菜の旨味というか、その栄養を余すことなく吸い上げて育った「譲る米」、

一体どんな味になったのか、

どんなお米に育ったのか、

一度、食べてみたいと思いませんか?

(5)「野菜の栄養で育ったお米」が「譲る米」

「野菜の栄養で育ったお米」

お米なのに、野菜の栄養で育ったって!!?

一体どんなお米なの?

面白いと思いませんか。楽しみだとは思いませんか。

そんなお米が「譲る米」です。

(6)「土壌菌」は、「野菜」と「米」を繋げる、恋のキューピット

野菜と稲を繋げてくれる存在、それが「土壌菌」です。

「譲る米」は、人が作ったお米から、「土壌菌が作ったお米」へと主体性を譲ったお米です。

土壌菌がいなければ、野菜とお米は繋がらないのです。

よく、有機肥料や有機質のものをやればやるほどいいのだ、という声も聞きますが、有機物だけ与えても植物は吸収できません。

与えた有機物の量と、土壌菌の量が比例していないと、有機物が分解しきれずに土に残るだけです。

その年に使えず、次年度に持ち越しになるのならまだいいですけども、余分な有機物は害にもなります。

そのリスクの方が高いと思っています。

家庭の「生ごみ」を想像してみてください。

そのまま放置していたらどうなりますか。

袋に入れていても、袋の限界を突破して、臭いが染み出してきます。

腐ります。腐敗する際、悪い菌は増えます。

その際にメタンガスなどの有害なガスを発生させます。

そういう事が、土の中でも起こり、植物の根っこを痛めるだけではなく、害虫の産卵場所、住処ともなり、病原菌がはびこり、土の品質をも下げてしまいます。

米糠や落ち葉、牛糞、鶏糞、魚の一部などの有機物や、有機肥料だけでもダメなのです。

土壌菌も入れなければ。

「菌」の大切さが抜け落ちた、有機栽培は弊害が多いです。

そういう点からも、「野菜」と「米」を繋ぐキーパーソンは、「土壌菌」なのです。

「廃棄野菜」と「米ぬか」と「土壌菌」(水分が入り菌が活動開始しちゃった)

「土壌菌」はいわば、恋のキューピット。

「土壌菌」は、いうなれば、仲人なのです。

そんな、

「土壌菌」が育てた野菜とお米の愛の形が、「譲る米」です。

③豊富な土壌菌

(1)納豆菌

元々、稲ワラには納豆菌がついています。

健康食材の納豆で有名です。

昔、大豆を藁に包んで運送していましたが、ある時、傷ませてしまった。

臭いも臭く、糸も引いている。

腐らしてしまったと後悔したものの、食べ物がなかったので、結局食べずにいても死ぬならば、という事で、決死の覚悟で、食べた所が、「何ぞこれ!」「ウマ!」ということで食べ始められたとか。

それがきっかけなので、「納豆菌」と名前は付けられましたが、「稲の藁1本に、約1000万個の納豆菌が付着している」らしい。

ですから、稲刈り後の田んぼは、実は納豆菌で一杯です。

(2)「バチルス属菌群」は発酵分解に優秀

菌といっても、酵母菌とか麹菌とか乳酸菌とか放線菌とか糸状菌とか根粒菌とか最近、「菌」の付く言葉は、よく知られるようになってきましたが、納豆菌は菌の中でも分解力が強いものです。

だって、繊維質のケイ酸の多い、いわばガラス質のものを分解しちゃうんですから。

その納豆菌はバチルス属に分類される細菌です。

分解力が強いという事は、有機物を無機物に変える土づくりでとても良い働きをしてくれるという事です。

それが「バチルス属菌群」です。

(3)バチルス属の46種類の菌が集まった、「複合菌」

なんと、「譲る米」で使用している、廃棄野菜を再利用した肥料の中には、発酵分解力の優秀なバチルス属の46種類の菌が集まった、複合菌であり、そのほとんどが酸素を好む好気性菌です。もちろん有能な嫌気性菌も含まれています。

もともと土の中には、糸状菌(カビ)、細菌(バクテリア)、放線菌などがいますが、化学肥料の使用や、農薬の使用により死滅減少し、特に稲作は水田で行われるので、良い菌の数は減りやすく、悪い菌が優位になりやすいです。

この点から私は農業でよく使われる「地力(ちりょく)」の定義は、「土壌菌の量と活性率(活躍率)」だと考えています。

私が「地力」と使う場合はこの意味だけです。定義があいまいなので、あまり使いませんが。

余談ですが「コク」という言葉も使いません。(軽コク罪が怖いからではありません)

甘い、酸っぱい、辛い、苦い、しょっぱいと、そのまま言います。

廃棄野菜を無駄にしない、「譲る米」で使用している肥料の凄い所は、新しく優秀な土壌菌を入れるだけではなく、もともといた土壌菌と協力して、共存共栄し、活躍してくれます。

「譲る米」農法は、土壌菌の活躍を主軸に置いた栽培方法なので、当然、土壌菌の減少を抑えることにも取り組んでいます。

④土壌菌が働ける環境

人間も、「酸素」「水」「食」がなければ生きてはいけないように、土壌菌もこの3つが大切です。

「譲る米」では、「酸素」「水」「食」の3つを大切に補っています。

(1)酸素

酸素とは言いますけども、大切に考え意識しているのは「空気の流れ」です。

風水でも、「空気の流れ」を大切に考えていることと同じです。

以前の仕事で、ラジオなどにも出演されているような風水の先生と話をしたことがあります。

建築士でもあった先生に、失礼ながらも「私はあまり風水を信じていないのですけども」と話を切り出したことがあります。

その時教えて頂いたことで、風水のイメージがだいぶ変わりました。

例えば、「気の流れが悪い」といった場合。

家の中でも、観葉植物が何度も枯れる場所があったりする場合、気の流れが悪いとか、言うけど、空気の流れが悪いからという事もある。

その部屋にいると、気分が上がらない、体調が悪いとかも、湿度の問題もあったりするから、適切な湿度に維持できるような空調を考えた方がいいとか。

湿度が高すぎるとカビ菌の浮遊率も上がるし、乾燥しすぎてもウィルスが活性しやすい環境になってしまうから。

この部屋、風水が悪くて、カビが生えやすくて、などは、風水うんぬんより、明らかに湿気が問題ですから。

風水が悪くて、一日中部屋が暗くて、寒いのですが、というのも、風水うんぬんの前に、窓の向きを考えずに建てただけだから、という。

そう思うと、「風水」ですから「風」「水」で、「空気の流れ」「水の流れ」になり、「空気」といっても「陽気」「陰気」というものもあるから、「温風」「冷風」という言葉もあるから、「風」に「日差し」の向きも入っているのだなぁ、と。

「日差し」「空気の流れ」「水回り(湿気がたまらないように)」は、どれも家を建てる時には大事な要素です。

そういえば、「風水」は「統計データ」とも教えてもらいました。

なるほどなぁ、と。

話は戻りますが、土壌菌も同じで、酸素があると発酵分解の活躍がしやすいですし、古い空気がとどまるよりも、新鮮な空気を次々に送り込んだ方がいいです。

ですので、圧迫された土よりも、耕してフカフカにして空気の流れを良くして、雨水などがたまって、ドブのようにならないように、水の排出も考えなければなりません。

雨水も流れていれば、酸素を含んでいますので、問題ないですが、警戒すべきは、流れが止まった水です。

酸欠になるからです。

ですので「譲る米」の田んぼは冬でも見に行きます。

深い山奥の渓谷。

その雪解け水。かと思いきや。

「譲る米」の田んぼの今の様子です。

この様に水がゆっくりと、流れ出ていきます。

水が滞って土の中が酸欠になってしまうと、良い菌が死ぬか休眠状態になってしまい、悪い菌が優位になってしまいますが、水が動いていれば大丈夫です。その確認 pic.twitter.com/1ihxm8I1hd

— 米農家 ばんば@自然と共に (@banba_rice) January 19, 2022

(2)水

秋から代かきまでは、上記のように水の流れを考えます。

水田になってからは、「土壌菌が活躍しやすいとされる水の使用」と、「新鮮な水」を意識します。

「土壌菌が活躍しやすいとされる水の使用」に関しては、しっかりした機関で裏付けデータのとれているものなのですが、目の前で実験して直接みないと、眉唾のように思われるものなので、あまり紹介していませんが、「ゼロ磁場活性水装置」を使用しています。

水をクラスレート化してくれます。水の粒子を細かくしてくれます。

一言で言えば、「微生物が働きやすい水」「植物が吸い上げやすい水」「傷みにくい水」「元気な水」に変えてくれます。

水の性質上、4日半しかその状態を維持できないので、そのタイミングを計りながら、田んぼの水管理をします。

私の自宅の水も、「ゼロ磁場活性水装置」を使用していますが、本当に重宝しています。

「ゼロ磁場活性水装置」と聞くと、消費者センターに指摘された「磁気活水器」を思い出される方もいるかもしれませんが、全く別物です。

ほとんどの「磁気活水器」の会社はなくなっていますが、私が使っている「ゼロ磁場活性水装置」の会社は、設立されてから今年で37年くらいの会社です。

この様に口だけで紹介してもなかなか伝わらないものですが、「土壌菌が働きやすい」「稲が栄養を吸い上げやすい」水環境を整えていることを知って頂ければと思います。

(3)食

「土壌菌」のエサは、有機物です。

有機物がなければ土壌菌は生きれませんし、多すぎても有機物が残ってしまい、生ごみ化していまい、害悪になります。

廃棄野菜を無駄にしない、再利用した肥料を作る際に、廃棄野菜や果物や米ぬかと「土壌菌群」を攪拌しますので、廃棄野菜にしっかりと土壌菌が付着していて、水と触れると目を覚まし活動を再開してくれます。

それも、もともと日本の土の中にいた土壌菌のバランスで、分解力のある優秀な、バチルス属の46種類もの豊富な土壌菌群です。

ですので、ただ有機物資材や有機肥料を使った時とは異なり、しっかりと発酵分解してくれ、稲の吸収できる形の無機物の栄養に作り替えてくれます。

しかも「譲る米」の肥料の有機物は、化学的に計算してこさえた肥料ではありません。

大地の栄養を吸って育った野菜たちの旨味を、その栄養を、その自然界のバランスのまま吸い上げるのです。

その味たるや、ドキドキします。

⑤畦畔の除草剤(農薬)による除草(虫を近づけさせない)

-除草剤のメリットと草刈りのデメリット-

畦畔とは畦の事。

草刈りでは、根元や、根の部分が残ります。

除草剤では、かかった所を枯らすものもあれば、根まで届いて根から枯らしてくれるものもあります。

草刈りの場合、根元に残る虫たちはまだ生き残ることができます。

刈った草もしばらく青いので餌にする虫もいます。

除草剤だと、草を強制的に枯らすので、虫もエサにできなくなりますし、根を餌とする虫も、エサがなくなるのでそこで繁殖できません。

除草剤をまくとしばらく次の雑草が生えてきませんので、虫にしてみれば、鳥類やカエルなどから身を守る隠れ家がなくなりますので、そこに住めなくなります。

住めなくなるだけではなく、エサがなくなるのですから、卵を産みつけられる可能性もなくなります。

除草剤を適切に使えば、虫を近寄らせないこともできます。

また、風通しがよくなるので、病原菌などのリスクも減ります。

これは草刈りでは出来ないことです。

農薬は悪者と、思われがちですが、正しく使えばカミソリと同じで、重宝なもので、綺麗で安心で安全なお米を収穫できます。

包丁が危ないからと、手刀で野菜や肉を切っていては、見栄えもよく美味しい調理は出来ませんし、楽しい食事で心を豊かにすることもできなくなってしまいます。

農薬も同じです、米にかかるようないい加減なまき方をするから悪いのであって、うまく使えば、良い品質のお米作りに欠かせません。

草刈りと除草剤散布では、かかる時間、消費する燃料が違います。

時間、燃料ともに、除草剤散布の方が圧倒的に少ないです。

言葉を変えれば、コストを抑えられ、CO2を削減できます。

⑥水田の中に適切に農薬を使い、雑草を生えさせない(虫を近づけさせない)

水田中に雑草が生えることによって発生するデメリットは、

(1)稲の栄養を雑草に盗られる

(2)虫が増える

(3)病原菌が繁殖しやすい

(4)新たに雑草の種を落とされる

(5)玄米に雑草の種が混ざる確率が上がる

などたくさんあります。

その上、無農薬、自然栽培のように、水田中除草や雑草取りをすると、稲の根を痛め、切り、生育に悪い影響を与えます。

私達だって、ご飯を食べないと、痩せこけていき、内臓も正しく機能できなくなります。

それは稲も同じです。

これらの種々の問題を一発で解決するには、除草剤による除草です。

今、選択性の除草剤というものがあり、稲に悪影響を与えずに、雑草だけを枯らすというものです。

これも量とタイミングをしっかりと守れば、農薬の残効はないと、説明書に書いてあります。

今の農薬は、しっかりとエビデンスがとられているものが多く、適切に使えば重宝なものです。

先の話のカミソリと包丁と同じです。

⑦適度な茎数(茂らせすぎない)

元肥のやりすぎ、足りないと思ってやり過ぎた追肥で、稲が生長しすぎて、風通しが悪くなり病気や虫の被害が増えたり、倒れたりします。

「ちょうどいいのが、ちょうどいい」

のは、稲も同じです。

ですが、この「ちょうどいい」を見つけるのが、至難の業で、農家の腕の見せ所でもあります。

⑧私の想い

「美味しいお米になぁれ!」

「食べた人が元気になれますように!」

「食べた方が健康になれますように!」

「このお米づくりが環境保全に役立ちますように!」

「このお米作りによって、土が元気になりますように!」

こういった想いが、声掛けが、稲に届いたのかも。

4.まとめ

特別栽培米の農薬の基準の「さらにその半分」で、きれいな玄米がとれる理由、それは何か。

譲る米の、慣行栽培、特別栽培米の基準

「化学合成農薬使用回数」とありますが、農薬に含まれている有効成分の「成分数」の事です。

特別栽培米の「さらに半分以下」なので、「特別栽培米の中の特栽培米」と言いたくなりますが、混乱する表現はしないでおきたいと思います。

これは、凄いことです。凄いお米なんです。

「慣行栽培の基準」は、つまりは、この地域で一定以上の品質のお米を、一定以上の量とるには、このくらいの農薬が必要、という事。

「特別栽培米の基準」は、頑張らないと慣行栽培の半分なんかでは育てられないから、頑張って育ててね。それでできたのならば、付加価値としてわかりやすい様に「特別栽培米」と名乗ってもいいですよ。

「譲る米」は、私の意地です。

◆お客様に対しては、「農薬を減らし、お米も美味しくし、コストも下げる」

⇒「安心、安全で、お求めやすく、満足いただけるお米を」

◆地球に対しては、「生きた土を遺し、生態系を守り、環境をも大切にする」

⇒「地球さん、申し訳ありません、頑張りますんで、これからもよろしくお願いします」

という事で、

まずは「特別栽培米」の大変さと、

続いて、さらなる高み「譲る米」の凄さを、お伝えしました。

いよいよ、なぜ特別栽培米の基準の「半分の農薬」で育てることができたのか。

そのポイントは、病害虫対策の農薬を使わないから、という所です。

病害虫対策の農薬を使うと農薬使用回数(成分)が、一度に3~4回(成分)増えてしまいます。

ドーン!とのしかかります。

しかも、病害虫対策の農薬には、今問題になっている「ネオニコチノイド」系の成分も含まれています。

(主流なものには含まれているものが多いです)

農薬の使用回数、成分数を見ているだけでは、分からない問題点です。

病害虫対策の農薬を使っていないということは、お米が、ネオニコチノイド系の農薬に触れようがありません。

接点がないわけですから。

ですから「譲る米」の表記では、少しでも具体的に、でも煩雑にならないように表記の方法を考えています。

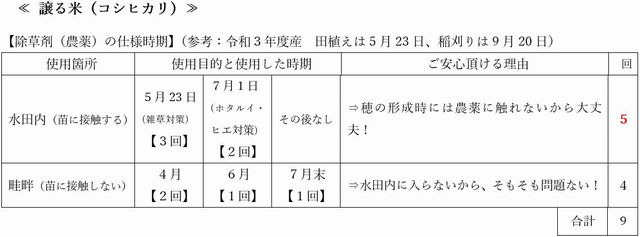

譲る米、農薬使用目的と回数

この表みると、農薬の目的と使用時期もわかり、

「水田内で最後に農薬を使ってから、稲刈りまで2ヶ月半以上間隔が空いているんだなぁ、こりゃ安心」

「お米と農薬が触れようがないわ。このお米は大丈夫やわ」

と一目で安心感が伝わると思います。

お米作り経験者の方が見れば、

「お米の子供が作られる前に、そのだいぶ前に農薬を使っているから安心だね」

と、より安心頂けます。

ということで、

農薬を特別栽培米基準の半分に抑えただけではなく、ネオニコチノイド系の農薬も使っていないことで、安心感が倍増したと思います。

そこを抑えた上で、

どうしてここまで農薬を使わずに育てることができたかといいますと!

◆廃棄野菜を再利用した有機肥料の、自然界由来の「栄養のバランス」と、

◆その栄養を稲が吸収できるように働きかけてくれた「土壌菌」

◆土を元気にしてくれた「土壌菌」の功績によるものが多い、

のではなかろうかと、見ています。

つまりこういう事です。

「土が元気」

↓

「稲が元気」

↓

「病気にならない」

↓

「虫に食べられない」

↓

「病気・害虫対策の農薬使う必要ない」

↓

「農薬減らせた」

↓

「お米きれいで、安心」

↓

「野菜で育ったお米だから、美味しい」

↓

「それが、『譲る米』というお米」

という事で、

元気で健康な「土づくり」が、農薬を減らせた理由で、

実際に、土が元気で健康だったからできたことです。

そんな安心感がいっぱい詰まったお米はコチラです。

譲る米パッケージ

written by てぃ

こんにちわ。

趣味で野菜を作りたいといろいろと考えています。

そのまま食べても甘いニンジン。

軽く焼いて食べるだけで美味しいピーマン。

だしをかけてレンジでチンするだけで美味しいオクラ。

トロトロの液のでる下仁田ネギ。

とれたてをその場で丸かじりが最高のキュウリ。

そんな思いを巡らしながら日々お米づくりを勉強しています。

「もっとお米のことを考えろっ!」!って叱られそうですが、

美味しい野菜と、美味しいご飯の組み合わせって、最高の栄養源、元気の源って感じがしません?

そんな私が、日常の日々の中で見たこと、思ったことなどを皆さんにご紹介させて頂ければなぁと思っています。

こうやってお米って作られるんだぁ、農家の人っていっつもどんな事してるんだろう?

へー、こんなこともしてるんだぁ!

そういう新たな一面というか、そういう驚き?のきっかけになって頂けたらと思います。

これからもよろしくお願いします。

そんな私が働く「ばんばのお米」のホームページは

コチラ↓

「ばんばのお米」ブログはコチラ↓

ばんばのブログ https://vanva.co.jp/blog/

その中の私の記事はコチラ↓ みてね♪

https://vanva.co.jp/blog/archives/category/justbecause/

「ばんばのお米」選びに悩まれている方はコチラ!